2. 拡張機能 C/C++ Extension Pack インストール

Visual Studio Code で C/C++ を扱うために、拡張機能を使用します。

拡張機能メニュー( Ctrl + Shift + X )から 「C/C++ Extension Pack」 を検索し、インストールしてください。

"Visual Studio Code" の launch.json, settings.json, tasks.json などについて調べた内容をこちらに記載します。

Visual Studio Code で C/C++ 言語をデバッグする際に使用できる機能を紹介します。

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| ブレークポイント |

|

| 変数ウィンド |

|

| ステップオーバー |

プログラムをステップ実行するための機能です

|

| ステップイン |

プログラムをステップ実行するための機能です

|

| ステップアウト |

プログラムをステップ実行するための機能です

|

上記機能について、詳細設定を下記3つのファイルで行います。

これら3つのファイルを ./.vscode/ フォルダに保存します。

| ファイル | 説明 |

|---|---|

| launch.json | これはデバッグ設定ファイルです。プロジェクトでデバッグを行う際に、このファイルでデバッグの構成を設定します。たとえば、どのプログラムをデバッグするか、どのポートで通信するかなどが記述されます。デバッグ構成を複数定義して、選択的に使用することも可能です。 |

| settings.json | これはエディター全体やプロジェクト固有の設定を保存するファイルです。たとえば、フォントのサイズやテーマ、エディターの自動整列、プロジェクトごとの特別な設定などをカスタマイズするために使用されます。ユーザー全体の設定とワークスペース固有の設定が区別されています。 |

| tasks.json | これはビルドやその他のタスクの設定ファイルです。このファイルを使って、ビルドの自動化や特定のコマンドの実行を設定できます。例えば、「コードをコンパイルしてエラーを確認する」というタスクを簡単に実行できるようになります。 |

Visual Studio Code で C/C++ を扱うために、拡張機能を使用します。

拡張機能メニュー( Ctrl + Shift + X )から 「C/C++ Extension Pack」 を検索し、インストールしてください。

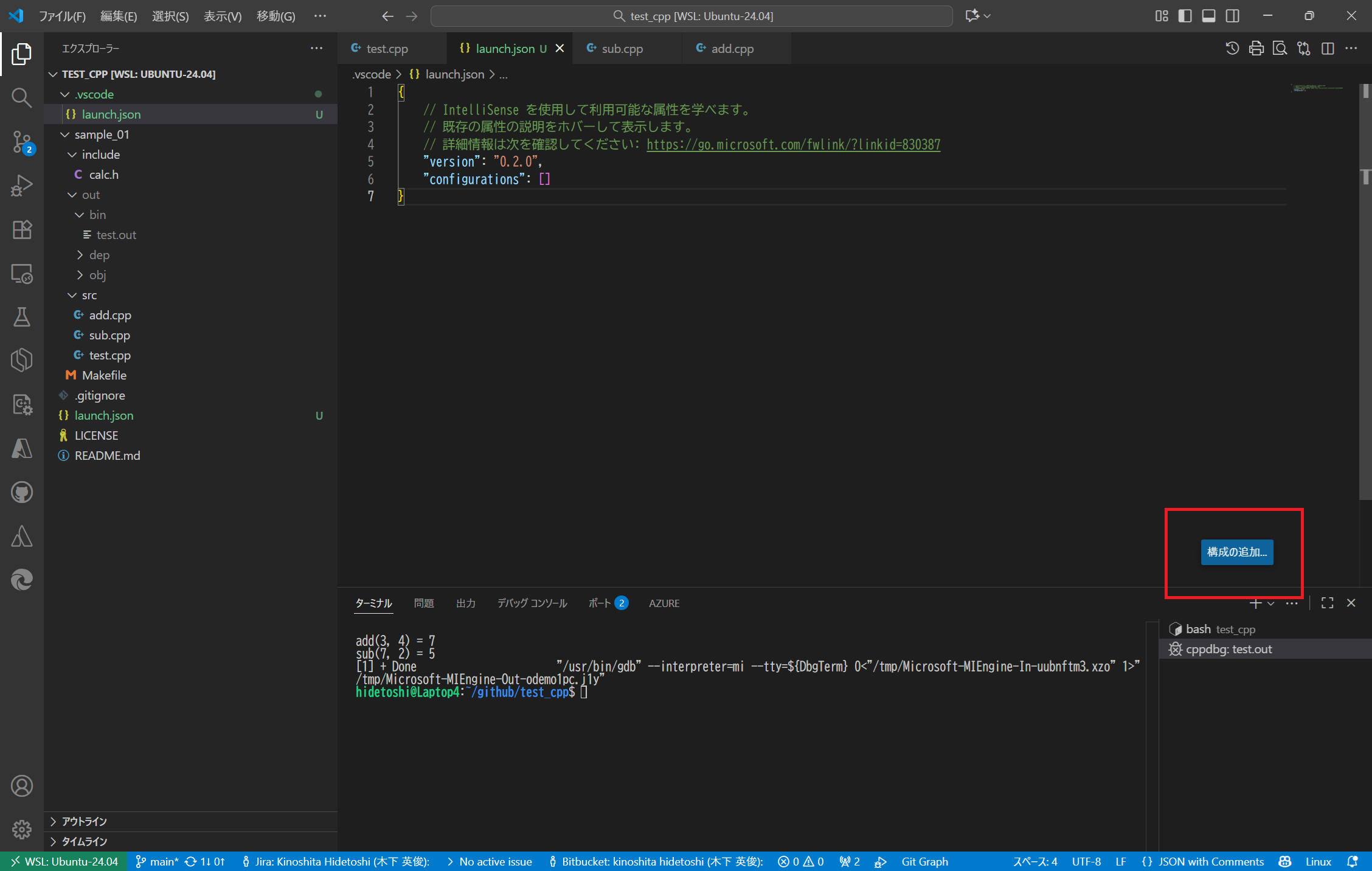

launch.json を作成する手順について記載します。

1.

[実行] > [構成の追加] をクリックします

![[実行] > [構成の追加]](vscode_json/img22.jpg)

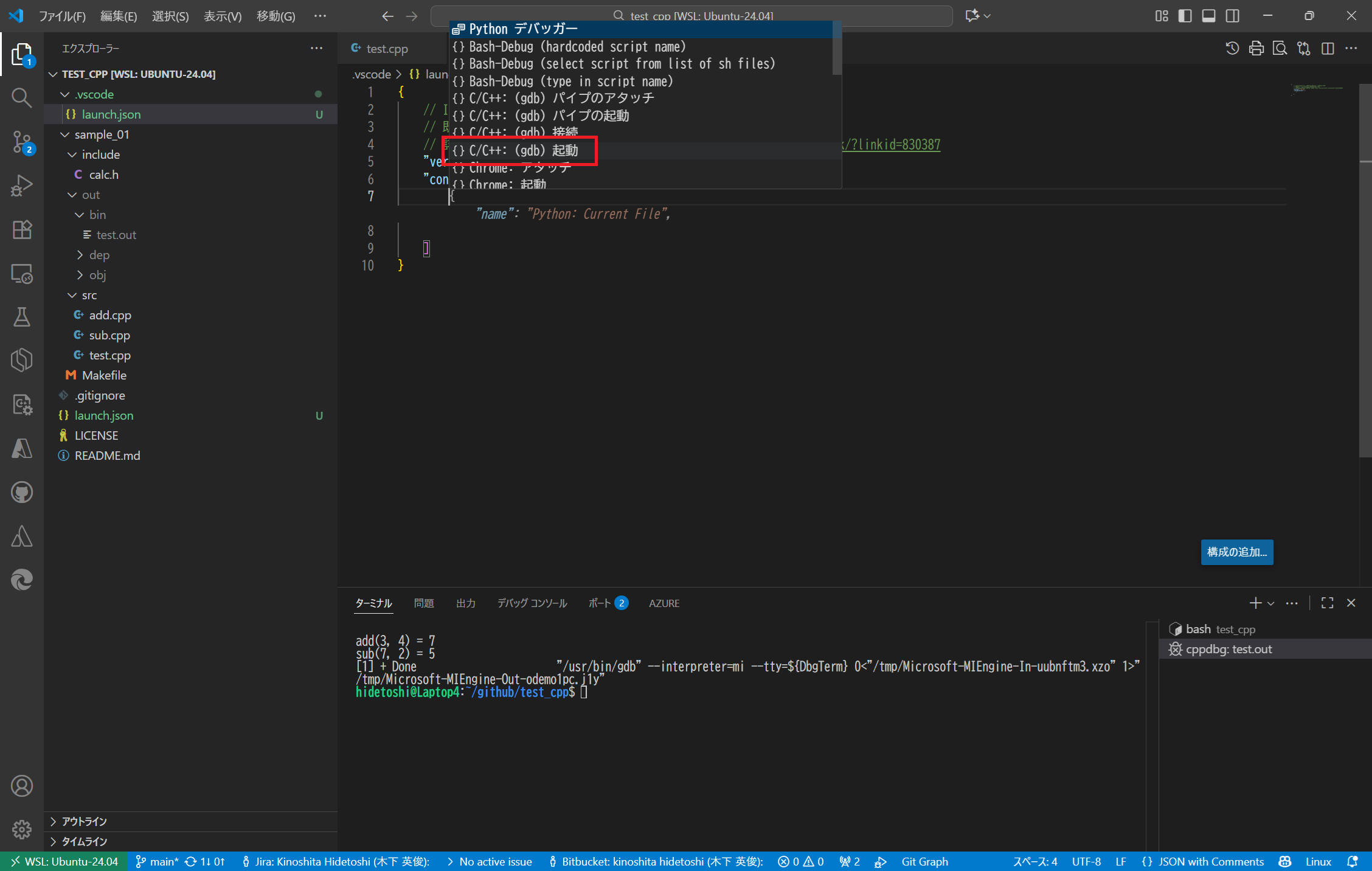

2.

launch.json ファイルを生成します。続いて[構成の追加...]ボタンををクリックします

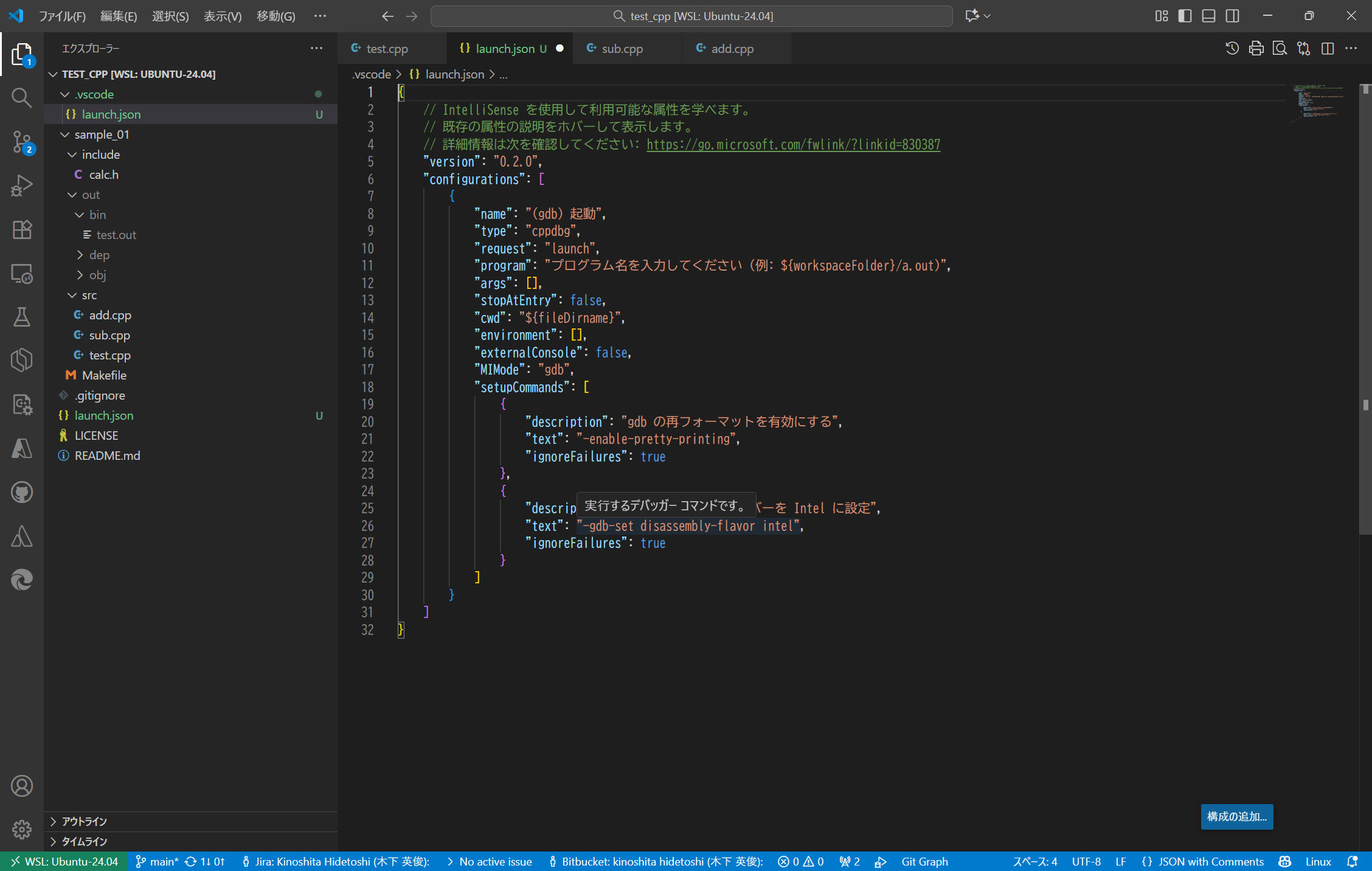

3. "{} C/C++: (gdb) 起動" をクリックします

こんな感じの launch.json を生成してくれます

launch.json 全文をこちらで紹介します

{

// IntelliSense を使用して利用可能な属性を学べます。

// 既存の属性の説明をホバーして表示します。

// 詳細情報は次を確認してください: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "(gdb) 起動",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "プログラム名を入力してください (例: ${workspaceFolder}/a.out)",

"args": [],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${fileDirname}",

"environment": [],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "gdb の再フォーマットを有効にする",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

},

{

"description": "逆アセンブリ フレーバーを Intel に設定",

"text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",

"ignoreFailures": true

}

]

}

]

}

4.

"program": "プログラム名を入力してください (例: ${workspaceFolder}/a.out)" の部分を、実際に起動するプログラム内容へ変更します。

ここでは私のテストプログラム内容("program": "${workspaceFolder}/sample_01/out/bin/test.out")へ変更しました。変更後の launch.json を以下に記載します。

{

// IntelliSense を使用して利用可能な属性を学べます。

// 既存の属性の説明をホバーして表示します。

// 詳細情報は次を確認してください: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "(gdb) 起動",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "${workspaceFolder}/sample_01/out/bin/test.out",

"args": [],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${fileDirname}",

"environment": [],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "gdb の再フォーマットを有効にする",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

},

{

"description": "逆アセンブリ フレーバーを Intel に設定",

"text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",

"ignoreFailures": true

}

]

}

]

}

以上で launch.json の事前設定を完了です。

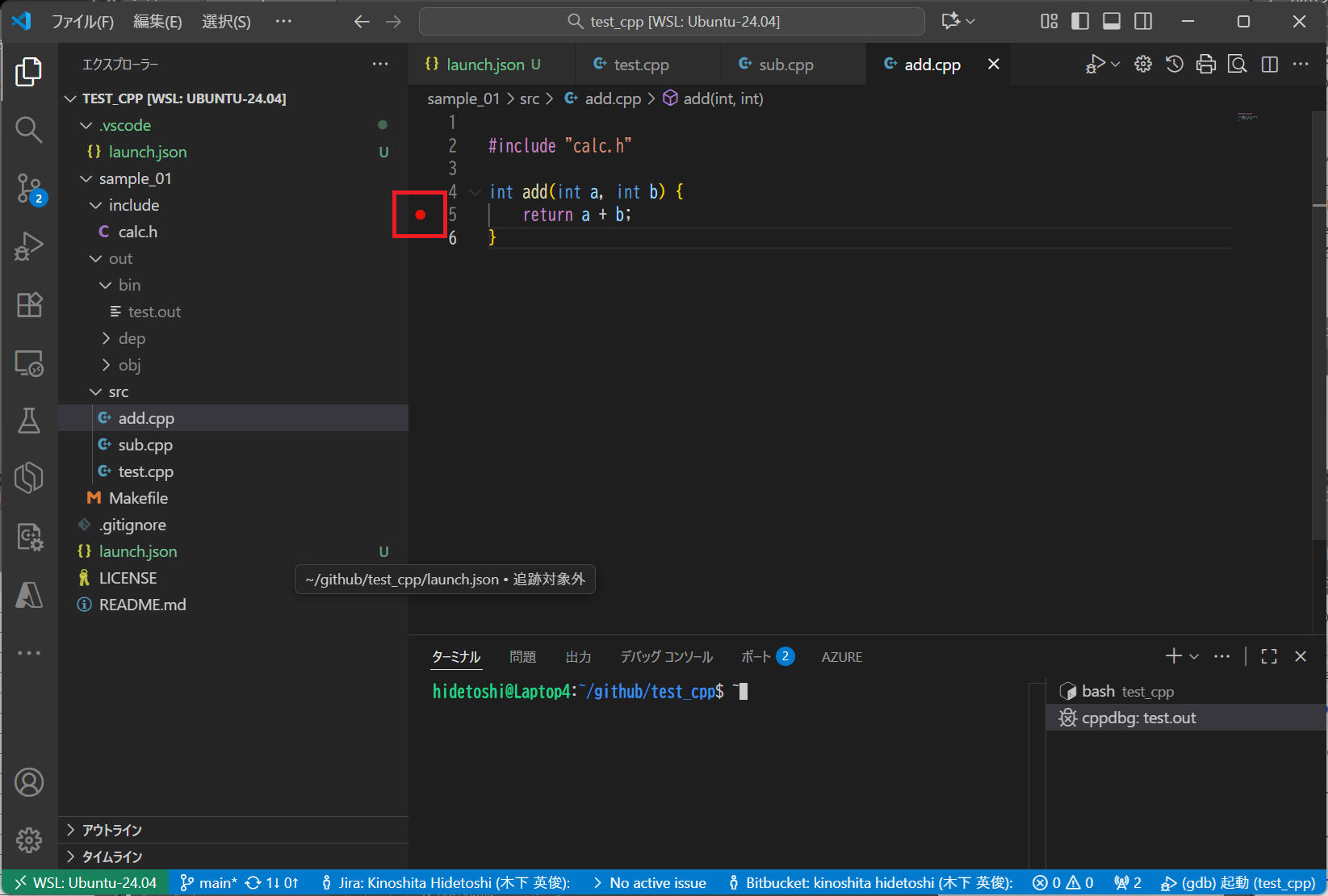

1.

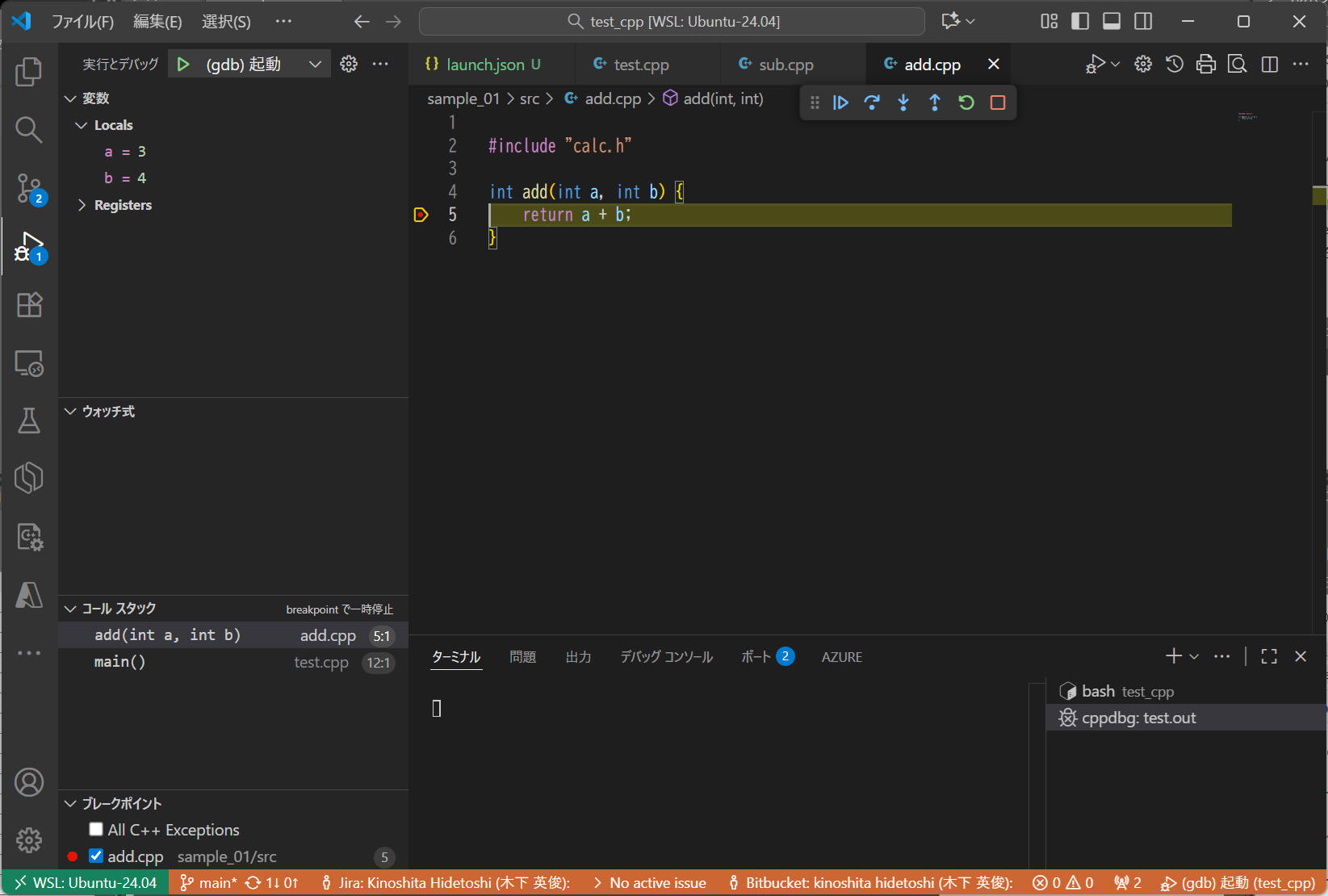

さて本番。ブレークポイント、を設定します。

行番号の左側あたりをマウスクリックすることで、ブレークポイントを On/Off することができます。

赤丸 が付いている状態はブレークポイント On の状態です。

下図では return a + b; の部分に設定しています。

2.

[F5]キーを押してデバッグ実行を開始します。

これまでの設定を無事に行えていれば、下図のようにブレークポイントを設定した箇所でプログラム実行を一時停止し、変数領域(画面左側ウィンドウ)に各変数の状態を表示してくれます。

3.

続けて以下の操作が可能です。

下図アイコンから同じ操作を可能です

引数を付けてプログラムをデバッグ実行することも可能です。

引数を指定するには、launch.json の "args"キーに指定します。複数個の引数を渡す場合はカンマ区切りで指定します。以下がサンプルファイルです。

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "launch_cpp",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "${workspaceFolder}/debug/main.out",

"args": ["0", "100", "200"],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${fileDirname}",

"environment": [],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "gdb の再フォーマットを有効にする",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

}

]

}

]

}

上記の launch.jsonファイル を実行し、引数を表示するプログラム例を以下に記載します。

["testcode.cpp"]

int main(int argc, char *argv[])

{

int i = 0;

printf("argc = %d\n", argc );

for( i = 0; i < argc; i++ ){

printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i] );

}

return 0;

}

実行結果は以下の通りです。引数が意図通りに渡されていることを確認できました。

argc = 4 argv[0] = [workspaceFolder]/debug/main.out argv[1] = 0 argv[2] = 100 argv[3] = 200

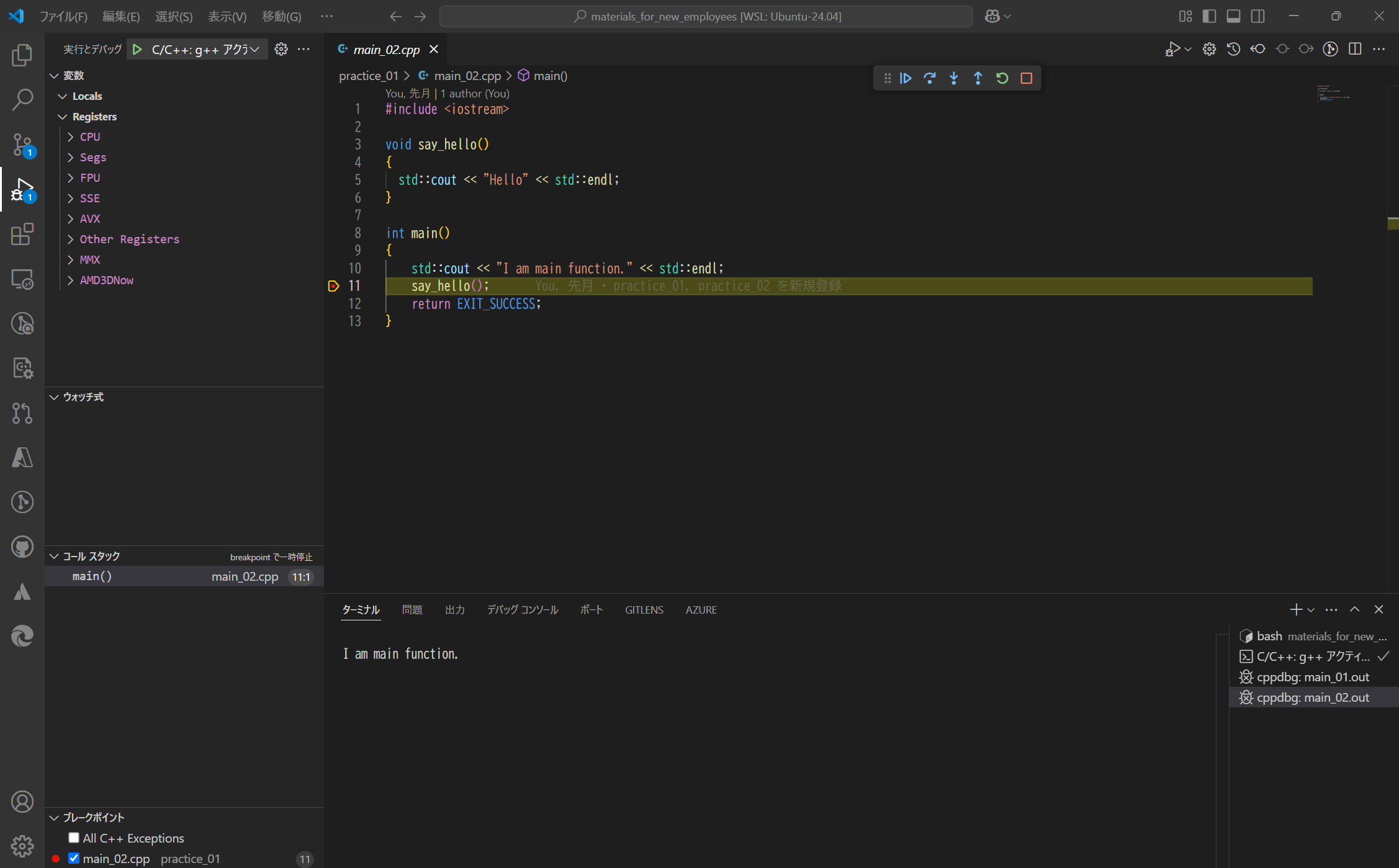

簡単なプログラム評価など行う場合は、ソースコードファイルが1つしかない場合も多かったりします。

そういった環境だと、上記のような launch.json を都度準備するのは面倒ですね。共通の launch.json でいつでも簡単にビルド&デバッグできるとうれし買ったりします。そういった環境構築の例を紹介します。

以下の記事は、選択中の1つのソースファイルのみを対象に実行するものです。

[Ctrl + Shift + B]でビルド、[F5]でデバッグ開始、をそれぞれできるようにします。

vscode 上でブレークポイントを設定し、変数やレジスタの内容を vscode 画面上で確認することができます。

| コンパイラ : | g++/gdb (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0 | |

| OS : | Ubuntu 24.04.2 LTS (WSL) | |

tasks.json, launch.json ファイルを以下のように設定することで実現できます。

c++プログラムをビルドするためのtasks.jsonファイルを作成します。以下はg++を使用したビルドの例です。

私の趣味でビルド結果である実行ファイル拡張子を .out としていますが、ここ(.out)は削除しても問題ありません。

{

"tasks": [

{

"type": "cppbuild",

"label": "C/C++: g++ アクティブなファイルのビルド",

"command": "/usr/bin/g++",

"args": [

"-fdiagnostics-color=always",

"-g",

"${file}",

"-o",

"${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.out"

],

"options": {

"cwd": "${fileDirname}"

},

"problemMatcher": [

"$gcc"

],

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

}

}

],

"version": "2.0.0"

}

デバッグ用にlaunch.jsonを設定します。以下はgdbを使った例です。

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "C/C++: g++ アクティブ ファイルのビルドとデバッグ",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.out",

"args": [],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${fileDirname}",

"environment": [],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "gdb の再フォーマットを有効にする",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

},

{

"description": "逆アセンブリ フレーバーを Intel に設定",

"text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",

"ignoreFailures": true

}

],

"miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb"

}

]

}

[F5]でビルドまで実施する場合は下記のように1行追加します。

ここに記載のラベル名("C/C++: g++ アクティブなファイルのビルド" )は tasks.json の "label" と完全一致する必要があります。

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "C/C++: g++ アクティブ ファイルのビルドとデバッグ",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.out",

"args": [],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${fileDirname}",

"environment": [],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "gdb の再フォーマットを有効にする",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

},

{

"description": "逆アセンブリ フレーバーを Intel に設定",

"text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",

"ignoreFailures": true

}

],

"preLaunchTask": "C/C++: g++ アクティブなファイルのビルド",

"miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb"

}

]

}

本ページの情報は、特記無い限り下記 MIT ライセンスで提供されます。

| 2025-06-03 | - | 新規作成 |